著者

佐藤優 Private or Broken Links

The page you're looking for is either not available or private!

カテゴリ

Political Science

発行日

2022-03-17

読書開始日

2024-06-01

3選

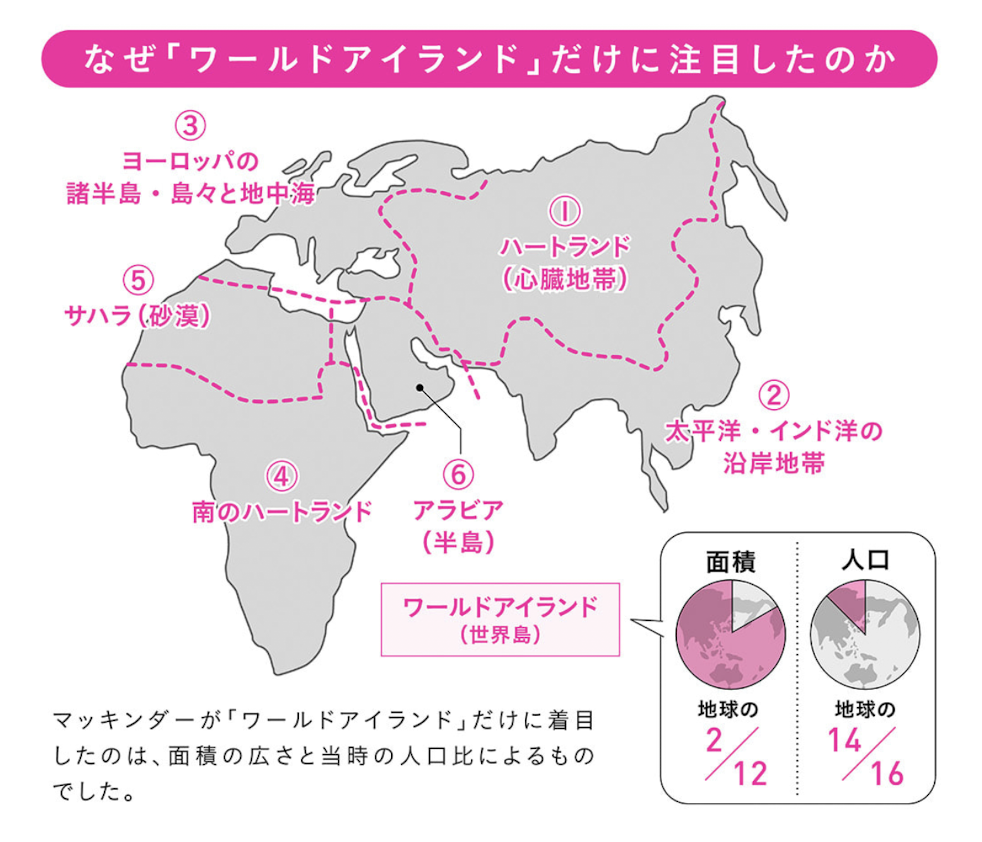

- イギリスの地理学者 ハルフォード・マッキンダー「ハートランドを制するものが世界を制する.ハートランドはユーラシア大陸の中心部とアフリカのサハラ以南」(「デモクラシーの理想と現実」)前者は北極海は一年中ほぼ氷結している,後者は海岸近くまで高地が続き,沿岸から内陸に通じる大河が少ないため海から閉ざされている.いずれも海洋国家のイギリスが及ばない部分のこと.

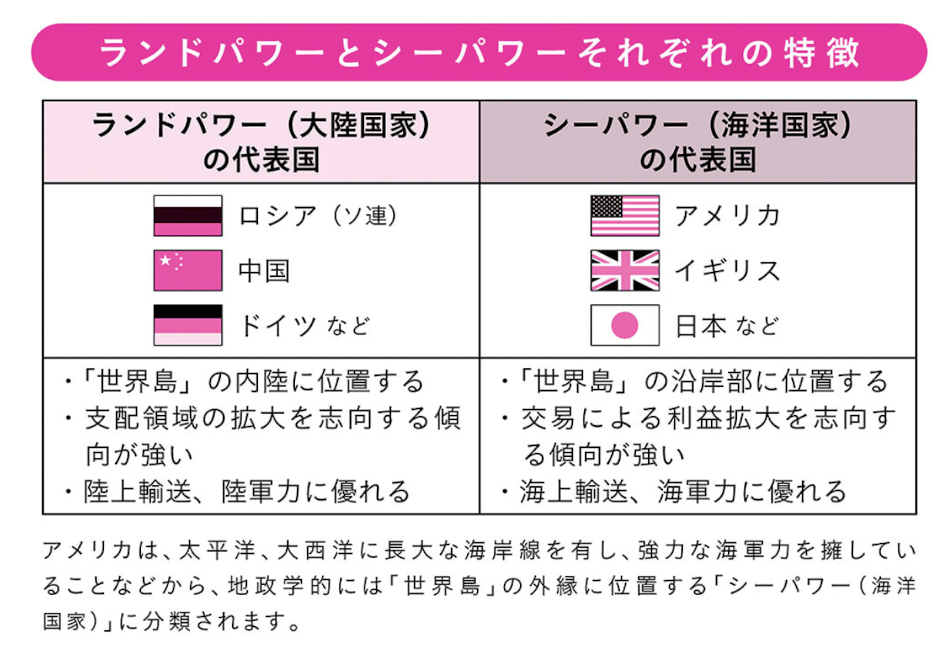

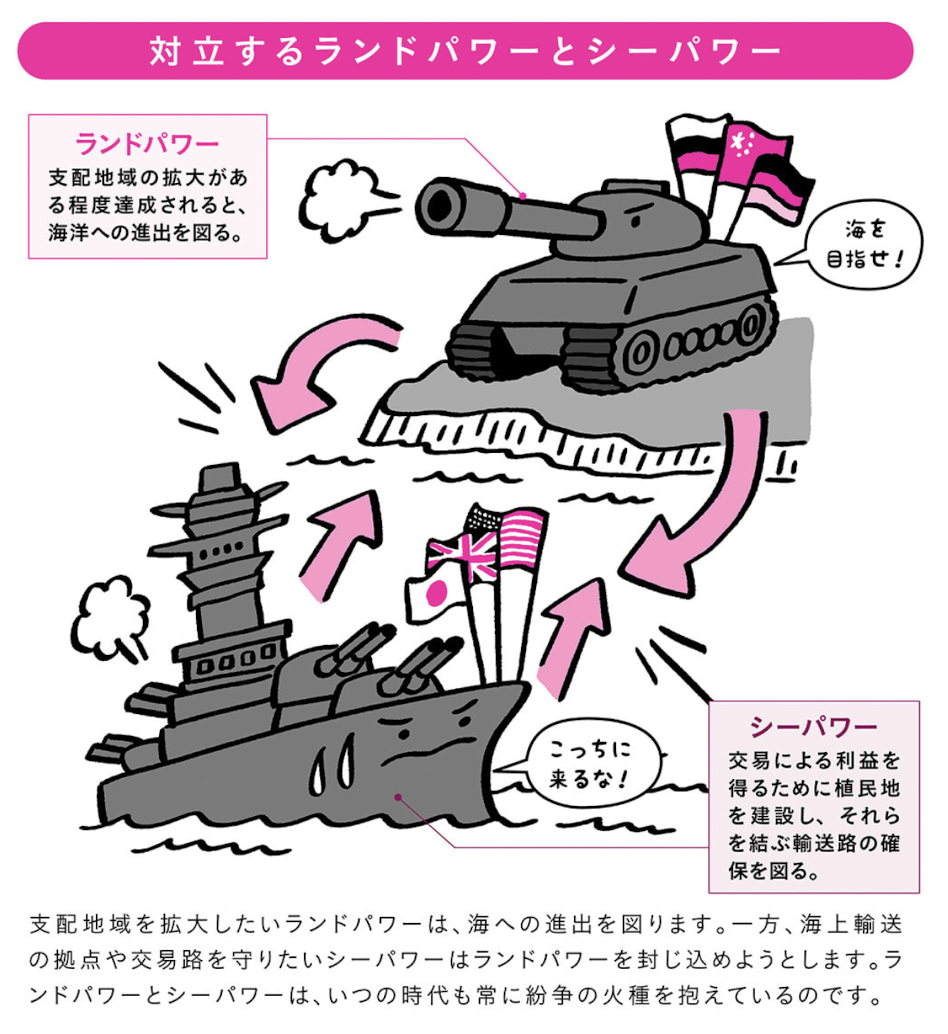

- 国家には大陸国家(ランドパワー)と海洋国家(シーパワー)がある.前者はロシア・中国・ドイツなど.後者はアメリカ・イギリス・日本など.ランドパワーは支配地域の拡大がある程度達成されると,海洋への進出を図る.シーパワーは交易による利益を得るために植民地を建設し,それらを結ぶ輸送路の確保を図る.

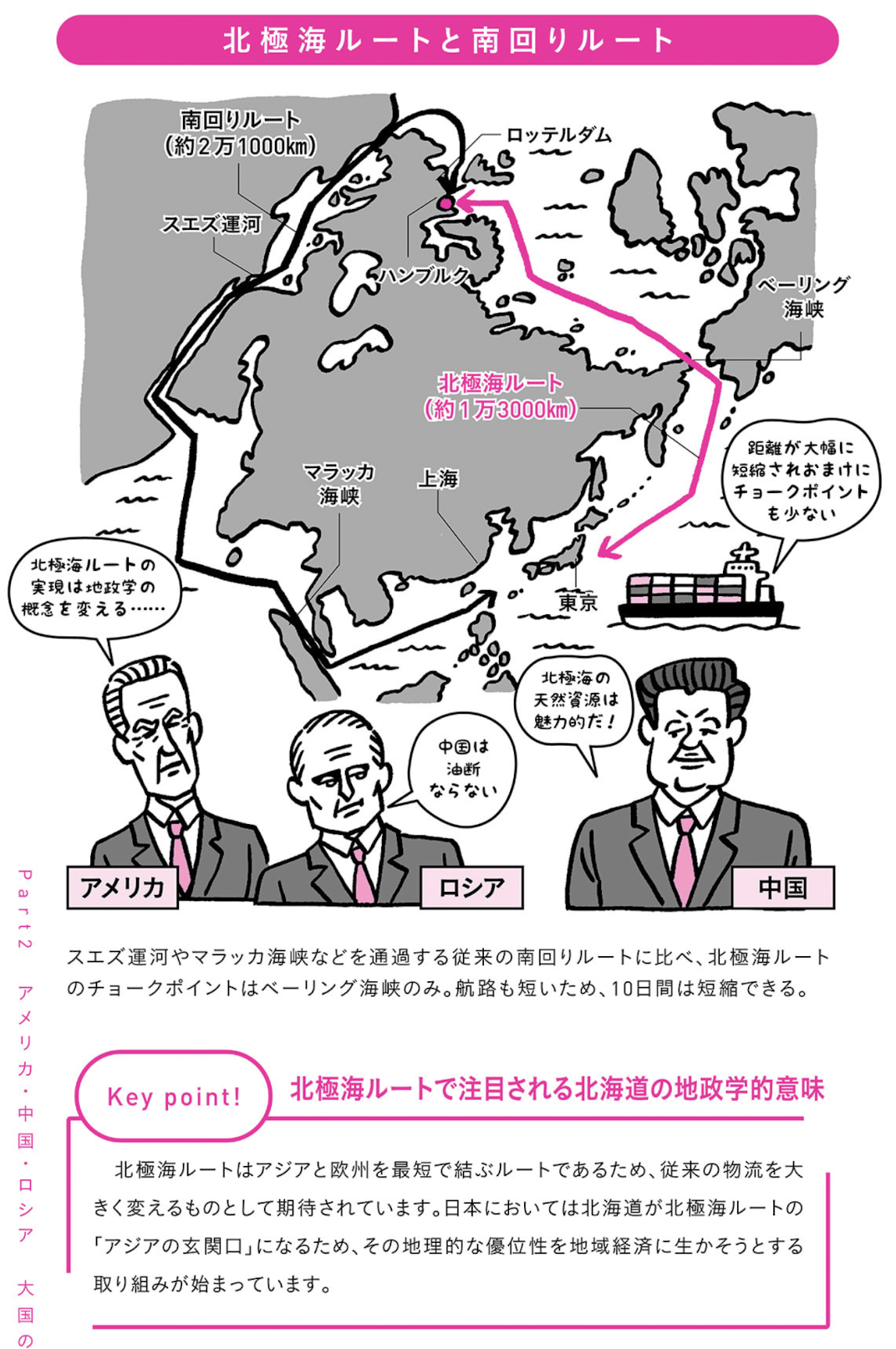

- 2021年1-2月,ロシア船籍のタンカーが,ロシア・サベッタ↔中国江蘇省の北極海ルート往復航行に成功.これまで夏期に限って使用されていた北極海ルートが通年で利用可能なことが証明されたのです.北極海ルートは,日本を含む東アジアとヨーロッパを結ぶ最短の航路であり,航行距離は従来の南回りルート約21000kmの約60%にあたる13000km.情勢が不安定な中東地域を通ることがない.(中略)近年の地球温暖化の影響でその姿を急速に変えており,今後20年間で北極の氷は消滅するという推測もあります.この温暖化が,北極海ルートの通年利用を可能にしたのです.

メモ

元外務省官僚 佐藤優 の著作は何冊か読んだことがあるがどれも面白いので手にとってみた.

地政学という学問は「ある国の地理的な条件を元に,他国との関係性や国際社会での行動を考える学問」とのこと.政治や歴史というような人文事象の状態と相互関係を,地域や空間,場所,自然環境といった要因で説明しようとする学問である.

この本によれば,地政学はイギリス人のハルフォード・マッキンダーに起点を発するという.海洋国家イギリスによって攻略困難なハートランド(ロシアと南アフリカ)を制するものが世界を制するとし,そのハートランドの周辺で戦争が起こるとした.

なるほど,確かにそれは正しいように思える.ロシアや南アフリカでは大きな戦争が起きていない.むしろ,その周辺である.東欧,中東,そしてユーラシア大陸の東側沿岸地帯.こういった地帯で争いは絶えない.

また,マッキンダーによれば国家は大陸国家か海洋国家かに分類されるという.大陸国家は支配地域の拡大を志向するが,海洋国家は交易による利益拡大を志向する.大陸国家はロシア・中国・ドイツ,海洋国家はアメリア・イギリス,そして日本である.日本は海に囲まれた紛うことなき海洋国家であるが,明治政府は大陸国家ドイツを手本とすることが多かった.

また 英語と日本軍 知られざる外国語教育史 - 江利川春雄英語と日本軍 知られざる外国語教育史 - 江利川春雄

著者

江利川春雄

カテゴリ

History

発行日

2016-03-25

読書開始日

2024-04-21

3選

1900年までの海軍兵学校の入試問題の特徴は「書取」と「会話」が課されていたことである.すでに述べたように,明治前期の海軍兵学校では外国人教師が英語で授業をすることが多く,生徒も英語で受け答えできることが求められたからである.そのために,入試の段階で英語を聴く力... においても語られたように,太平洋戦争では陸軍士官学校のドイツ語派がドイツ偏重の情報収集により,現実的な視野を持っていたとされる海軍の意見は封じられたという.このように,海洋国家日本が大陸国家を模倣しようとしていたねじれ構造が日本の敗戦にはあったのではないだろうか.

さて近年では,地球温暖化により北極海の氷が溶けつつあることにより,通年での北極海航路が可能となった.これによりアメリカとロシアが北極海を挟んで対峙することとなった.また,日本にとっても北海道の重要性は今後益々大きくなるとのこと.

現在ウクライナ紛争により,ロシア上空もロシア近海も日本から立ち入ることは容易ではなく,また交易も制限されているが,いずれ交易が再開されたなら面白い展開となるだろう.