著者

アンデシュ・ハンセン, 御舩由美子 Private or Broken Links

The page you're looking for is either not available or private!

カテゴリ

Self-Help

発行日

2022-08-19

読書開始日

2024-04-09

3選

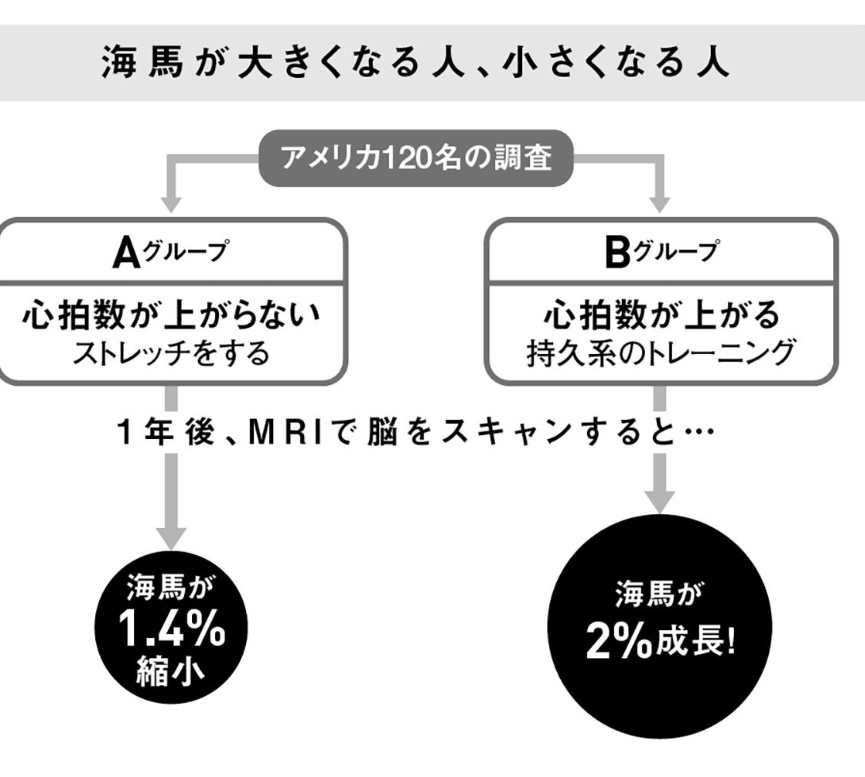

- 脳の大きさは25歳ごろがピークで,年齢と共に徐々に小さくなる.脳の細胞は生涯作られるが,それよりも早い速度で死滅していく.毎年0.5~1%で脳の大きさは萎縮していく.海馬も1年で約1.4%小さくなる.しかし,心拍数が上がる持久系のトレーニング(実際は週に3回,40分早足で歩いただけ)を1年間すると海馬が2%成長した.

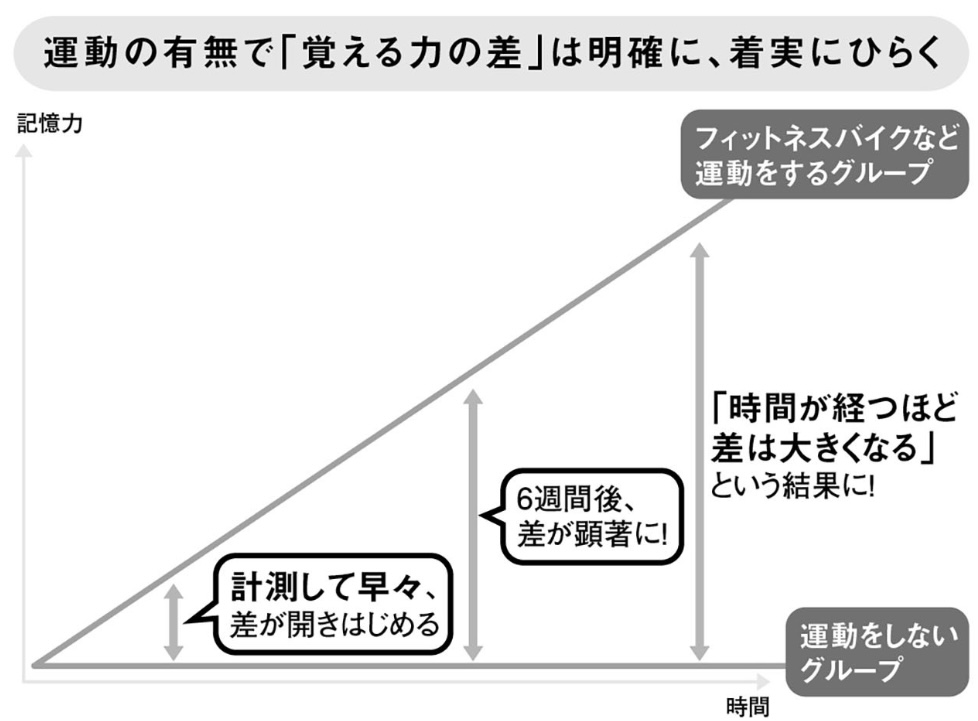

- 運動の有無で覚える力の差は着実に開く

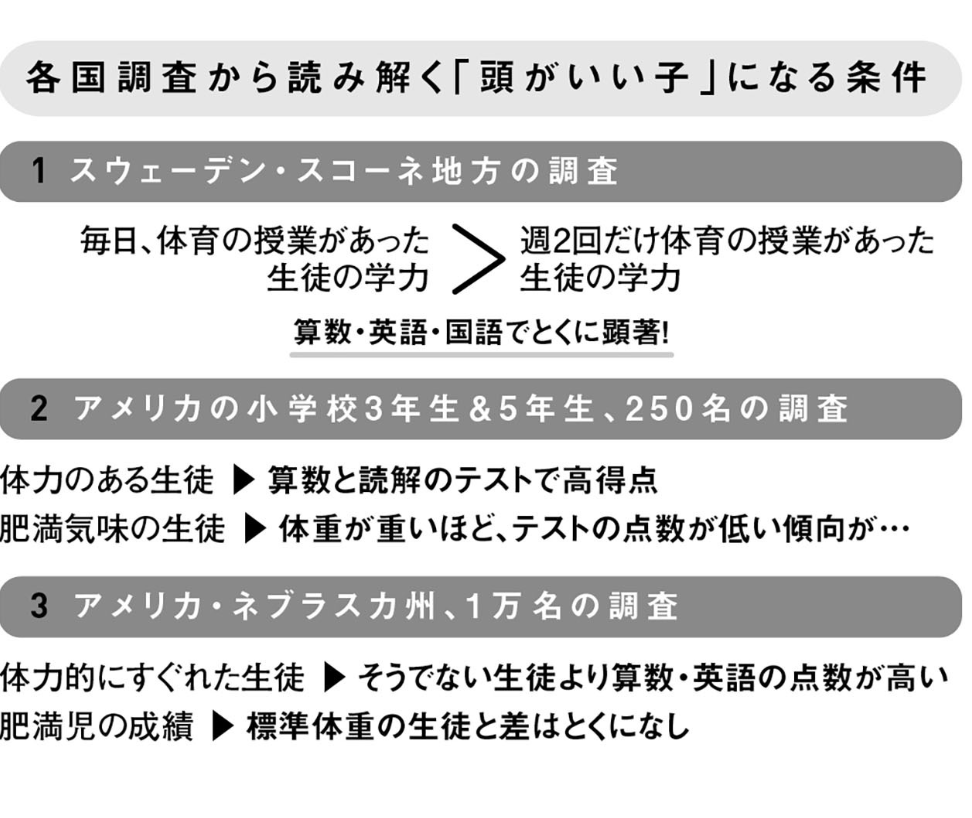

- 学力伸ばすには、体育の時間を増やせ!

メモ

超 骨太本である.出典が多すぎて本に記載されておらず,末尾に出典が記載されたPDFのURLリンクが書かれているだけである.こんな本初めてみた…

この本の結論はシンプルに「運動すると頭が良くなる」これだけである.これを説明するために,あらゆる角度から証拠という証拠が集められており,この本を読んだ後ではどんな人であっても(健康体であれば)運動をしない理由というものは完全に論破されるだろう.

運動により脳が活性化することは,サバンナに暮らしていた頃の人間の脳の仕組みであるらしい.遠くに走れば走るほど食料が見つかる可能性が高まるため,本来であれば苦痛を伴う走るという行為に対して,脳が痛みを軽減させるためのホルモン(ドーパミン・エンドルフィン)を出す.走れば走るほど多く出てくるが,一方で疲労が蓄積すると筋肉にストレスがかかりコルチゾールが生成されるため1回あたりの運動は20-30分程度で充分とある.現代人には20-30分が難しいかもしれない.しかし,たとえ4分でも効果はあるという.

モルヒネは鎮痛剤として有効だ.これはモルヒネの受容体が脳にあるためだ.しかし,すると別の疑問がでてくる.「なぜモルヒネの受容体が脳にあるのか?」科学者らはまもなくエンドルフィンを発見した.脳内で生成されるこのホルモンは運動することで,特に走った後にエンドルフィンが出る.走った後だけで,歩いた後では出てこない.

精神科医である著者は,精神疾患に対しても運動は有効であると断言する.ここで述べられているのは「鬱病」と「統合失調症」だ.鬱病は気分の落ち込みが主な症状だが,これはランニングで軽減するという研究があるという.走れば走るほどエンドルフィンが放出され,気分は高揚していく.これが一般にランナーズハイと呼ばれる現象である.鬱病の症状を最終的に取り除いてくれるのはBDNF(脳由来神経栄養因子) と呼ばれる,主に大脳皮質や海馬で合成されるタンパク質だ.脳細胞はBDNFを先に接種していると脳卒中や頭部の強打といった損傷に対して損害が最小限に抑えられるという.言わばエアバッグのようなものか.それだけではない,BDNFは新たに生まれた細胞を助け,その生存や成長を促したり,細胞間のつながりを強化し,学習や記憶の力を高める.BDNFは脳の健康にとって欠かせない物質なのだが,鬱病の人は実際BDNFの分泌量が低いことが分かっている.BDNFを増やすにはどうすればよいのか.もちろん運動である.20分以上のランニングで鬱病は軽減する,と著者は言う. 統合失調症は視床と呼ばれる,脳の一部で感覚器官から情報が集約される箇所の不活性と考えられている.視床では入ってくる情報に対して,取捨選択をして後続の神経細胞に情報を伝える役割をするが,ここで視床が仕事をしないと入ってくる情報の波を処理できなくなるため,幻聴や幻覚といった症状が出てくるのだろうと言う.脳内の情報の連携不足にも,そう,運動は有効だと著者は言う.

ADHDも運動と関係がある.ADHDは太古のハンターの遺伝子と考えられている.数十年前,とあるアフリカの部族が農耕生活する小部族と従来通りハンター生活を継続する小部族とに分裂した.ハンター生活を継続する部族ではADHD遺伝子持ってるほうが栄養状態が良く,農耕生活の部族では逆に悪かった. ADHDの子どもたちの親は,子どもたちをしばらく運動させると「疲れて落ち着く」ことを経験的に知っているが,どうやら仕組みはそう単純でもないらしい.ADHD遺伝子を持つ人はドーパミンの受容体が鈍く,活性化するために多くのドーパミンを必要とする.そこで,ADHD遺伝子を持たない人よりも多く運動することで脳内のドーパミンが多く放出されるので,ようやく落ち着くことができる,という機序らしい.

海馬は記憶器官と広く知られているが,実はそれだけではないらしい.海馬は細胞同士のつながりが強化されるため,思考力の向上などにも影響はある.海馬でBDNFが増えると短期記憶は長期記憶に転送されやすくなる.運動で最も効果が現れる脳の部位がこの海馬である.運動をしながら,あるいは運動をしてから勉強やゲームをすると海馬が刺激されているため早く記憶されたり,上達する.しかしその海馬への刺激は数時間で消える.したがって,もしまたそういった恩恵を受けたければまた運動をしなければならない.

認知トレーニングや脳トレと呼ばれるビデオゲームやクロスワードパズルはどうだろうか.スタンフォード大学とマックス・プランク研究所の主催により,世界の名だたる神経科学者と心理学者70名が分析したが,「認知トレーニングのコンピュータゲームやアプリは,そのゲームそのものが上達することはあっても,知能が高まったり,集中力や創造性,記憶力が改善されるという効果はない」と分かった.やはり,外に出て身体を動かさないと頭は良くならないということだろう.こうした事実はあまり知られていない.著者はおそらく「お金」だろう,という.費用のかからない運動で改善できることが知られてしまうと,こうしたゲーム産業や薬産業は売上が減ってしまう.残念なことだ.

会社員はなかなか運動することができない.オフィスでは自席では座りっぱなしだろうし,会議も座って行う.しかし,こうした動きも変わりつつある.著者のスウェーデンではオフィスの自席では立ったまま仕事をすることが実際多くなってきたという.会議を会議室ではなく,歩きながらおこなった方が創造的なアイデアが多く生まれるということはスティーブ・ジョブズが好んだ会議方法であり,これはメタ(フェイスブック)社にも広まっているらしい.

…とまあ,まだまだあるのだがいずれも要は「運動をすると頭が良くなる」ということが何度も何度も本書では繰り返されており,読んでいるうちにむしろ「運動していないと頭が悪くなってしまう」という別の強迫観念に取り憑かれてしまう私のような人もいる.本を読んでいる場合ではない.早く外に出て運動しないと…

早速,昨晩1時間ほど近所を散歩してから寝たのだが,熟睡できた.しかし,朝起きるとおそらく脳の血流量が増えて?脳の血管が少しズキズキする感じがする.午前中いっぱいでも治らなかったため,一か八か15分ほどランニングしたら軽減した.ホルモンで痛みが軽減したのだろう.快眠時の脳の痛みもランニングで軽減できた.それが痛むことがあったらまた運動するだろう… そしてまた運動して… 繰り返すうちに頭が良くなってしまうといいな.