著者

宮台真司, 野田智義 Private or Broken Links

The page you're looking for is either not available or private!

カテゴリ

発行日

2022-02

読書開始日

2024-05-30

3選

- 新反動主義者たちは,民主主義の立て直しなどという「制度による社会変革」をできるだけ早く頓挫させ,「テクノロジーによる社会変革」に一気に移行しようと考えるのです.彼らは,人々が民主政に絶望するような出来事を期待しており,それで社会が混乱すれば,不安を感じた人々がテクノロジーへの依存を強め,自分たちが理想とする未来がより早く実現すると信じています.(中略)人々は「テクノロジーによる社会変革」の方が断然有効だと納得するはずだ,そういうふうに加速主義者たちは考えるわけですね.違和感を抱く向きも多いかもしれませんが,かなり筋が通った考え方です.

- われわれは「人間がこの世界をつくった」という話には耐えられない(中略).これは「世界はどうとでもありえた」という認識に関係します.「世界の外にいる『絶対的な存在』の意思次第で世界はどうとでもありえた」という認識には耐えられても,「世界の中にいる『相対的な存在』の意思次第で世界–たとえばゲーム世界–がどうとでもありえた」という認識には耐えられない可能性があります.

- 処方箋:設計する人間次第で,テック的な世界はどうとでもなりえます.実際,テックには論理的に2つの方向がありえます.一つは,人間の「動物化」を促進する方向.もう一つは,人間の「人間化」を促進する方向です.(中略)「人間であること」と「人間的である」こととは,全く違う.(中略)「人間であること」より「人間的であること」の方が大切になっていきます.「人間であっても人間的でなければ価値はない」「人間でなくても人間的であれば価値がある」というふうにです.(中略)「人間的か,人間的でないか」を分けるものは,「そこに倫理が存在するか,存在しないか」ということです.とすれば,テックと人間が対立するなどということは本来ありえません.(中略)老荘思想的世界観で言えば,宇宙の法則と人間社会の法則には同じであり,技術は自然を再現しうるものと言ってもいいのです(詳しくは,「ゲンロン」ユク・ホイ)

メモ

宮台真司はイロモノの社会学者で,興味関心が数年で移ろいゆく,すごく人間臭い学者というイメージがある.また過激な発言も度々メディアを賑わせているが,著作を読むのは初めてだ.

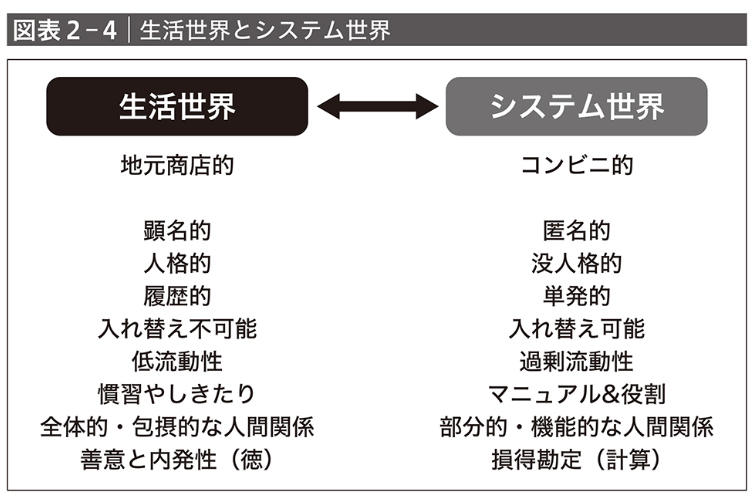

近年の日本社会の問題を人間感情の劣化,それに社会構造の問題という切り口を与え,ユルゲン・ハーバーマスの「生活世界」と「システム世界」という二項対立から議論を深めていく.

従来は生活世界であった.そこにシステム世界という便利なものが現れ,消費者はその心地よさからシステム世界の領域は徐々に広がっており,それは今も続いている.

まず単純にこの切り口が面白い.こういった社会の違いを個人的には認識していたが,単純に田舎と都会という切り口でしか見ていなかったが,そうではない.生活世界とシステム世界という2つの世界が,時代と場所によってその比率を変えていたのだ.

そして.システム世界の全域化によって,快・不快だけで物事を考える感情の劣化が起こった人間が世代を経る毎に生まれている,と解説される.

なるほど,確かにシステム世界が人間関係にも侵犯してきており,例えば職場一つにしても以前は終身雇用制に代表される全体的・包括的なウェットな人間関係で構成されていたものが,今や転職は当たり前で,部分的・機能的なドライな人間関係で構成されることは目新しいことではない.

システム世界の全域化は,システム世界それ自体の問題を穴埋めするべく機能することもある.これは例えばディズニーランドである. この祝祭的消費による感情的回復を行うシステムによって,「システム世界の問題点をシステムで埋める」ことが可能になった. このシステムによるマッチポンプでは,人間を動物のような制御対象とみなすシステムの自己運動があるだけで,社会の主人としての人間という存在はほとんど完全に消え去る.

今や人間は動物化し,テックは神格化されてしまった.

そこに更にこの変化を過激に推し進める人々がいる. 民主主義は以前のようにはもう回らないのだから,民主政を前提とした「制度を使った社会変革」ではなく,民主政を前提としない「テックを使った社会変革」へのシフトを志す動きを新反動主義と呼ぶ. ほぼ同義であるが,制度を使った社会変革を頓挫させることを加速主義と呼ぶ.

現代の欠陥だらけで変化の遅い民主主義よりも,テックによる統治はそのシステム性から直ちに修復されるとする. しかし,彼らの目指すものは民主主義というよりもシステムを頂点とした封建社会と言ったほうが近いかもしれない. また同時に彼らは一般市民にベーシックインカムとゲームとドラッグを与えて,統治を円滑にしようともするだろう.

この新反動主義者自体が感情が劣化した人間の思想という指摘もある.

われわれは「人間がこの世界をつくった」という話には耐えられない(中略).これは「世界はどうとでもありえた」という認識に関係します.「世界の外にいる『絶対的な存在』の意思次第で世界はどうとでもありえた」という認識には耐えられても,「世界の中にいる『相対的な存在』の意思次第で世界–たとえばゲーム世界–がどうとでもありえた」という認識には耐えられない可能性があります.

「世界シミュレーション仮説」は宇宙物理学でしばしば話題になるが,少し賢い者であればいくら世界が快適であろうとそれには違和感を感じるだろう.

この本によれば,この社会の処方箋は倫理性を組み込んだテックにあるという.

設計する人間次第で,テック的な世界はどうとでもなりえます.実際,テックには論理的に2つの方向がありえます.一つは,人間の「動物化」を促進する方向.もう一つは,人間の「人間化」を促進する方向です.(中略)「人間であること」と「人間的である」こととは,全く違う.(中略)「人間であること」より「人間的であること」の方が大切になっていきます.「人間であっても人間的でなければ価値はない」「人間でなくても人間的であれば価値がある」というふうにです.(中略)「人間的か,人間的でないか」を分けるものは,「そこに倫理が存在するか,存在しないか」ということです.とすれば,テックと人間が対立するなどということは本来ありえません.(中略)老荘思想的世界観で言えば,宇宙の法則と人間社会の法則には同じであり,技術は自然を再現しうるものと言ってもいいのです(詳しくは,「ゲンロン」ユク・ホイ)

倫理性をテックにインプリメント(実装)すれば人間と対立するものどころか,人間よりも価値があるもの(=人間的であるもの)を人間でないものから創成することができる.

倫理性――これは奇しくもOpenAIがChatGPTを訓練させる時に最も重視した特長でもある.既に倫理性の技術実装は始まっている. 高い倫理性を搭載したテックを社会実装することは,部分的には新反動主義者を指示することにはなるかもしれない. しかしその最も大きな違いは人間が動物化しないことだ.

「どんな成育環境に育ち上がり,どんな感情をインストールされた人を,自分は仲間にしたいのか」

人間的な感情をインストールされた存在(人間であれシステムであれ)で社会を構成してほしいし,そういう世界なら人間は感情を再び取り戻すことができるだろう.

AIが社会に広がったら,およそ人間の知的な労働というものは存在しなくなる.その時,人間が人間をセレクションする方法は,倫理性チェックになるだろうし,人間の教育というのはおよそ人間らしさを獲得するためだけに行われるだろう. AIに代替されるため教育現場から数学や国語といった単元が少なくなり,倫理の重要性が一段と高まる. なぜなら倫理こそが「人間らしい」共同体を構成するために最も必要なものだからだ.

そういう共同体を構成する一助となるシステムが「全域化」することを願ってやまないし,そういう試みを今後思索していこうと思った.

ちなみに,この本にはたくさんの映画が紹介される.映画を見た際にもこのサイトで出力していこうと思う.

この本で登場する映画

- ダーウィンの悪夢 Private or Broken Links

The page you're looking for is either not available or private!

(フーベルト・ザウパー監督,2004) - コングレス未来学会議 Private or Broken Links

The page you're looking for is either not available or private!

(アリ・フォルマン監督,2013) - エリジウム Private or Broken Links

The page you're looking for is either not available or private!

(ニール・ブロムカンプ監督,2013) - レディ・プレイヤー1 Private or Broken Links

The page you're looking for is either not available or private!

(スティーブン・スピルバーグ,2018) - アバター Private or Broken Links

The page you're looking for is either not available or private!

(ジェームズ・キャメロン, 2009)